こんにちは、そーちゃんです。

皆さんの中で『爬虫類』と聞くと、どんなイメージが思い浮かぶでしょうか。

きっと”おどろおどろしい”見た目で、少し怖い見た目を想像した人も多いと思います。

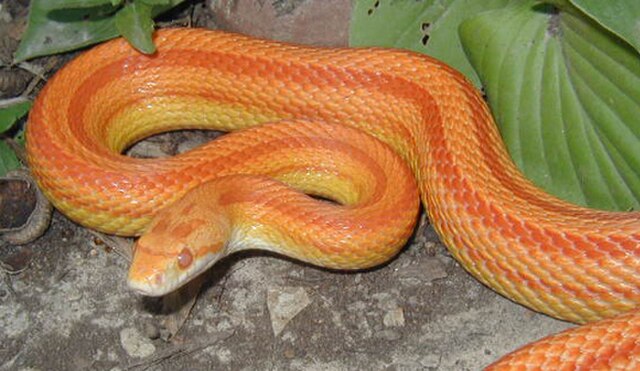

しかし、今回紹介する『コーンスネーク』は、皆さんの爬虫類に対するイメージが180°変わるくらい、キュートでカラフル、可愛らしい見た目を持った生き物なんです。

しかも、それでいて”爬虫類界隈トップクラスに飼いやすい”という特徴も!

ということで、この記事では『コーンスネークの基本情報、魅力、飼育方法』について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

これを読めば、すぐにコーンスネークの飼育を始められるようになりますよ!

後半には、この記事を読めば、飼育用品が全て揃えられるように、商品リンクも掲載してあるので是非最後までチェックしてみてください!

コーンスネークってどんな生き物?

コーンスネークは、魅力的な見た目と圧倒的な飼いやすさが特徴ですが、彼らについて詳しく知らないという人もきっと多いはずです。

ということで、まずはコーンスネークがどんな生き物なのかを、一緒に見ていきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学名 | Pantherophis guttatus |

| 和名 | アカダイショウ(赤大将) |

| 原産地 | 北アメリカ(アメリカ合衆国東部~南部) |

| 体長 | 約90cm~150cm(最大180cm) |

| 寿命 | 約15~20年(飼育下での平均) |

| 性格 | おとなしく扱いやすい |

| 食性 | 肉食(主にマウスなどの小型哺乳類) |

| 飼育難易度 | ★☆☆☆☆(初心者向け) |

| 適正温度 | 昼:26~30℃ 夜:22~25℃ |

| 適正湿度 | 40~60%程度(乾燥気味を好む) |

| 繁殖 | 卵生(1回の産卵で10~30個ほど) |

| カラーバリエーション | 非常に豊富(アルビノ、アメラニスティック、スノー、ブリザードなど) |

コーンスネークは北アメリカ原産で小型のヘビ!

コーンスネークは北アメリカ原産のナミヘビ科に属している、やや小型のヘビです。

コーンスネークの和名は『アカダイショウ』であり、日本を代表するヘビで、同じナミヘビ科のナメラ属に分類される『アオダイショウ』”近似種”であることが知られています。

コーンスネークの生息環境は、北アメリカの乾燥した森林から岩場、湿地、さらには農地までと幅広く、日本の至る所で発見される、近似種のアオダイショウと同じように、さまざまな環境に適応して生息しているんです。

また、コーンスネークは体長90〜150cmと、アオダイショウや他のヘビと比べると、やや小型であることもポイント!

しかし、小さい身体でありながらも、寿命は10〜15年ほどと長く、『小さい身体で寿命が長い』という、ペットとして非常に魅力的な特徴を持った生き物なんです。

コーンスネークはとにかく飼いやすい!

コーンスネークの性格は、基本的に”とても大人しい”ことで知られており、ペットのヘビとしてはトップクラスに扱いやすいといえます。

飼育下でも、ほとんど飼い主に噛み付くことはなく、さらにコーンスネークは毒もないため、初心者の方や慣れていない方でも安心して飼育を始めることができるんです。

唯一の懸念点といえば、コーンスネークは肉食のため『マウスをエサとして与えなければならない』ということでしょうか。

コーンスネークは野生下でも、マウスなどの小動物を捕食対象としているため、飼育下でも同様のエサを与えなければなりません。

とはいえ、今は通販でエサとなる『冷凍マウス』が販売されているため、簡単にエサを手に入れることができるので、安心してくださいね!

また、コーンスネークは適温が26℃前後、湿度は40〜60%ほどを保てば、飼育することができるため、他の爬虫類と違って、難しい温度・湿度管理が必要ないことも、ペット人気が高い要因と言えるでしょう。

コーンスネークは色や模様のバリエーションが多い!

コーンスネークはモルフと呼ばれる”色や模様のバリエーション”が豊富で、これは全爬虫類の中でも1.2位を争うくらい、様々なモルフが流通しているんです。

色鮮やかなストライプの個体から、かっこいいアルビノの個体まで、その数なんと”数百種類”!

コーンスネークのモルフについては、記事の中盤で詳しくお話ししますが、『自分の好みの色や模様を厳選してお迎えできる』って本当に最高なんです!

それでは、いよいよ『コーンスネークの魅力』についてお話ししていきます。

コーンスネークの魅力4選!

爬虫類飼育界隈で、初心者からベテランまで、幅広い層から高すぎる人気を誇っている『コーンスネーク』ですが、彼らが人気な理由はとにかく魅力的な要素が詰め込まれているから!

では、コーンスネークの魅力とは一体何なのでしょうか。

ということで、ここではコーンスネークの魅力を”4つ”に絞って、皆さんにもわかりやすくお伝えしていきます。

魅力①:モルフ(色・模様)の種類が圧倒的に豊富!

コーンスネークの最大の魅力といえば、やはり『カラフルで種類豊富なモルフ』でしょう。

そのモルフの種類は、数百種類以上と爬虫類の中でもトップクラスに多いものとなっています。

同じくモルフが豊富な爬虫類としては『レオパードゲッコー』も有名ですが、彼らと違うのは”モルフがとにかく鮮やかでカラフル”ということ!

その色の鮮やかさは、まるで”宝石”のような印象を受けるほどで、見るものに強烈なインパクトを残します。

カッコいいモルフから、可愛いモルフまで、カラフルで色鮮やかなコーンスネーク達の中から、自分の好みの個体を選び抜けるという点が、彼らの最高にして唯一無二の魅力です。

ちなみに、コーンスネークの人気なモルフは以下の通り!

| モルフ名 | 特徴 |

|---|---|

| アメラニスティック | 赤・オレンジを基調とした鮮やかな品種 |

| スノー | 白ベースで幻想的な印象 |

| オケッティ | クラシックな赤×黒の美しい模様 |

| ゴースト | 淡いグレーで落ち着いた雰囲気 |

| ブラッドレッド | 鮮やかな赤色が魅力 |

ちなみに私のお気に入りのモルフは『アメラニスティック』と呼ばれるモルフ!

この色合いと鮮やかさが、いかにも”コーンスネーク”って感じがして、堪らないんですよね(笑)

今あげたモルフ以外にも、コーンスネークにはたくさんのモルフが存在しているので、気になった方は是非ショップやイベントに行って、好みの個体を探してみてくださいね!

魅力②:温厚でおとなしい性格だからハンドリングも安心

皆さんの中で、『ヘビは噛まれるから怖い』というイメージを持つ方も、きっと多いと思いますが、コーンスネークは『大人しくて温厚な性格』の持ち主!

そのため、コーンスネークに噛まれることはほとんどなく、むしろ”誰でもハンドリングできる”くらい、彼らは扱いやすいヘビなんです。

基本的に、爬虫類飼育は『鑑賞して楽しむもの』という考えが一般的ですが、コーンスネークは数少ない『触れ合って楽しめる爬虫類』のため、爬虫類初心者や子どもでも飼育を楽しめるということも、彼らの高い人気の理由といえます。

また、コーンスネークは毒がないため、最悪噛まれたとしても、傷口を消毒して清潔に保っていれば、何も問題ありません。

コーンスネークを飼育すれば、あなたのヘビに対する常識が大きく変わること、間違いなしですよ!

魅力③:飼育が比較的簡単でコストも控えめ

コーンスネークが、特に初心者の方から高い人気を得ている理由としては、その『圧倒的な飼いやすさ』も間違いなく挙げられるでしょう。

あとで紹介しますが、他の爬虫類に比べて、コーンスネークの飼育設備の揃えやすさと、飼育コストの低さは、非常に初心者向けといえます。

飼育設備は、最低6種類を揃えればOK!そのコストも全部揃えて1万円以下で抑えられるというのは、本当に驚異的な飼いやすさ!

また、エサやりに関しても、週に一度、冷凍マウスを解凍して与えればOKで、食事や掃除の頻度が少なくて良いため、普段忙しい方でも問題なく飼育を始めることができるんです。

『忙しいから、ペットは無理だ…』と諦めていた方でも、基本的に週に一度のエサやりでOKといわれたら、なんだか飼育できそうな気がしませんか?

魅力④:サイズがちょうどよく、扱いやすい

コーンスネークは、最大でも150〜180cmほどと、ヘビの中ではかなり小型の部類に入ります。

『え、1メートル以上もあるの?デカくない?』

と思う方もいるかもしれませんが、実際はとぐろを巻いていたり、狭い場所で縮こまって過ごすことが多いため、大きくなったとしても『幅60cm×奥行き45cm』のケージを用意すれば、問題なく飼育することができます。

例えば、人気の爬虫類である『フトアゴヒゲトカゲ』や『ヘルマンリクガメ』は最低でも『幅90×奥行き60cm』ほどの大きなケージを必要とすることを考えると、コーンスネークがいかに省スペースで飼育できるかが伝わるでしょう。

また、コーンスネークは成長が比較的遅いため、ベビーの状態でお迎えしていれば、最初の一年くらいは『幅45cm×奥行き30cm』ほどのケージで飼育できるのも、飼育者にとっては嬉しいポイントです。

モルフが豊富で扱いやすく、さらには飼育難易度も低めなコーンスネーク。

皆さんも飼育してみたくなってきましたよね!

それでは最後に、そんな皆さんに向けて『コーンスネークの飼育方法と必要な設備』について、お話ししていこうと思います。

コーンスネークの飼い方と飼育設備

コーンスネークは、揃えなければならない飼育設備がとてもシンプルなため、飼育用品を揃えるのも比較的容易です。

しかし、必要最低限の設備を揃えなければ、コーンスネークの飼育を始めることはできません。

まずは、飼育に必要なものを知り、それらを揃えることから始めてみましょう。

| 設備名 | 目的・役割 | 備考 |

|---|---|---|

| 飼育ケージ | コーンスネークの生活スペース | 成体には60cm以上のケージが理想 |

| 水入れ | 飲み水の確保・脱皮時の湿度保持 | 脱皮を助けるためにも大きめが望ましい |

| 床材 | フンや汚れの吸収・清潔な環境の維持 | ペットシーツやパームマットなどが定番 |

| 温度計・湿度計 | 温湿度の管理 | サーモスタットと併用が効果的 |

| ヒーター(パネル) | 体温維持と活動のサポート | 冬場や夜間に必要 |

| シェルター | 安心できる隠れ場所の提供 | 自然な行動を促すために必須 |

| エサ(冷凍マウス) | 栄養補給 | サイズや頻度に注意が必要 |

飼育ケージは”とぐろの3〜6倍”の大きさが目安!

コーンスネークは最大で180cmに達するため、成長段階に応じて、徐々に大きなケージを容易する必要があります。

しかし、ベビーの頃から大きいケージを用意するのはNG!

ヘビの身体に対して、ケージのサイズが大きすぎると、脱皮不全を起こしてしまう要因になってしまいます。

そのため、ケージのサイズは”とぐろを巻いた状態の3〜6倍ほど”の大きさを常に意識して用意するようにしましょう。

とはいえ、そんなに頻繁にケージのサイズを変える必要はなく、飼育する中で3回程度、徐々にケージのサイズをアップデートしていけば十分です!

また、ヘビは見た目からは想像できないほど、力が強い一面も持ち合わせているため、簡単には開かないようなケージを用意してください。

一旦逃してしまうと、見つけるのは困難…、警察沙汰になる可能性もあるので、ケージ選びは慎重に行なって下さいね!

小さめのケージはこちら!

大きめのケージはこちら!

水入れは大きくて安定したものを選ぼう!

コーンスネークを飼育する上で、水入れの容器選びはとても重要!

もちろん、水入れは水分補給にも使われますが、コーンスネークは脱皮前に水入れに何度も身体を浸して、自分の周りの湿度を上げることで、脱皮不全になることを防いでいるんです。

そのため、コーンスネークが身体を入れられるサイズ、かつ水が溢れないような安定感のある水入れを選ぶ必要があります。

私がオススメするのは、百均で売られているタッパー!

ヘビの身体に合わせたサイズのタッパーを用意し、そのタッパーの蓋に直径3〜4cmほどの穴を開ければ、溢れにくくて安定感のある”ヘビ用の水入れ”が完成します。

簡単に作ることができるので、是非試してみて下さい!

床材は”キッチンペーパー”がオススメ!

コーンスネークを飼育する際、様々な床材(ケージの底面に敷く素材)が用いられていますが、個人的におすすめなのは”キッチンペーパー”!

『え、キッチンペーパーなんかでいいの?』

と思った、そこのあなた!

実は、キッチンペーパーは『コスパ良し!取り替えやすさよし!吸水力良し!』と、床材に求められる性能を全て備えている”超優れもの”なんです!

唯一の欠点は、『見た目があまり良くないこと…』ですが、それを気にしないで飼育できる方なら、絶対にキッチンペーパーがおすすめです!

ちなみに、コーンスネークの床材候補はこんな感じなので、気になる方はチェックしてみて下さい!

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| ペットシーツ | 安価・清潔に保ちやすい |

| パームマット | 見た目が自然で湿度を保ちやすい |

| 新聞紙 | 安価・使い捨てできるが見た目は簡素 |

爬虫類飼育において、キッチンペーパーは万能なんです!

温度計と湿度計は必ず”データが見える”ようにデジタル式のものを!

コーンスネークに限らず、全ての生き物を飼育する上で、ケージ内の温度・湿度管理は絶対に必要となります。

そして、その温度・湿度管理は”感覚ではなく、データとして目で確認すること”がとても大切です。

生き物達にとって、些細な温度・湿度の変化でも、ストレスや体調を崩す要因となってしまいます。

ペットの体調を守るために、ケージ内には必ず、デジタル式の”見やすい”温度・湿度計を用意して、毎日欠かさずにチェックしましょう。

ヒーターは体内機能の活性化のために必須!

コーンスネークを始めとする爬虫類たちは、基本的に『変温動物』であり、彼らは周りの温度に合わせて、自らの体温が変わるという特徴を持っています。

周囲の温度が低い状態だと、変温動物たちの体温も低くなってしまうため、体内機能が低下して消化などがうまく出来なかったり、最悪の場合は死に至ることも…

そのため、ケージ内には必ず『爬虫類用ヒーター』を設置して、コーンスネークの体温を高く保てるような環境作りをしましょう。

ヒーターの設置方法ですが、基本的にはヒーターの面積が『ケージの3分の1程度』になるように、ケージの下に設置して下さい。

これは、ケージ内に温度の勾配があると、コーンスネークなどの変温動物にとって、自らの体温調整がしやすくなるためです。

ケージの大きさに合わせたヒーターを用意して下さいね!

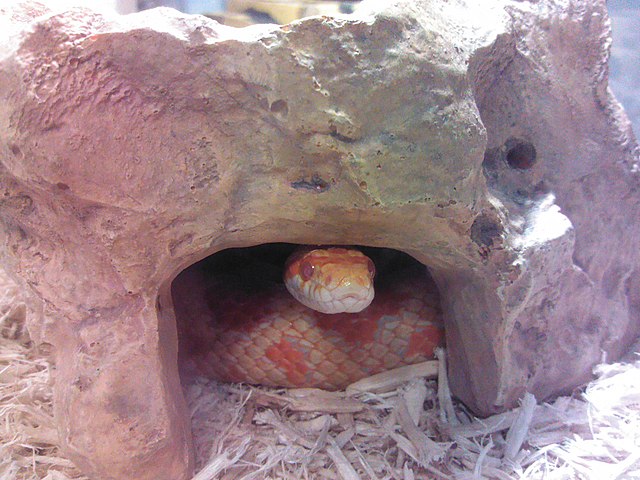

シェルターはストレス軽減・脱皮不全の予防に効果的!

コーンスネークは、野生下での多くの時間を天敵から身を隠せる場所で過ごしています。

そのため、飼育下でも”本能的に”身を隠せる場所がないと、ストレスがかかる要因になってしまうんです。

また、ケージにシェルターなどのオブジェクトを置くことは脱皮不全の予防にも有効!

コーンスネークに限らず、脱皮する生き物のほとんどは”岩や木などのオブジェクトに身体を擦り付ける”ことで、スムーズに脱皮を行なっています。

ケージ内のシェルターは、そんな脱皮を手伝うオブジェクトの役割もこなしてくれるんです。

つまり、シェルターを置くことで『ストレス軽減』『脱皮不全予防』という重要すぎる2つの要素を網羅できるということ!

正直、置かないって選択肢はないですよね!

コーンスネークのエサには『冷凍マウス』を与えよう!

コーンスネークのエサには『冷凍マウス』を定期的に購入して与えるのをオススメします。

一応、選択肢として、活マウス(生きているマウス)を与えることもできますが、コストパフォーマンスや難易度を考えると、あまりオススメはできません。

冷凍マウスであれば、Amazonや楽天などの通販サイトでも販売されているため、

『忙しくて、エサのために爬虫類ショップに通うのはちょっと…』

という方でも、気楽に手に入れることができます。

しかし、与える冷凍マウスのサイズには注意が必要です!

冷凍マウスのサイズが”大きすぎるとうまく飲み込めず”、”小さすぎると何匹も与えなければならず、コストがかかる”ため、飼育しているコーンスネークにちょうどいいサイズを与えなければなりません。

とはいえ、飼育しているコーンスネークに適した冷凍マウスのサイズなんて、なかなか分かりませんよね(笑)

そんな皆さんに冷凍マウス選びのコツをお教えします!

それは『飼育しているヘビの胴回り(一番太いところ)と同じくらいのサイズ』の冷凍マウスを選ぶこと。

これさえ知っておけば、コーンスネークを始めとするマウスを食べるヘビのエサ選びに困ることはないでしょう。

とはいえ、最初はコーンスネークをお迎えした店舗で、与えている冷凍マウスのサイズを聞くのが一番です。

その後は、今お伝えしたコツを参考に、冷凍マウスを購入してみて下さいね!

コーンスネークを飼育する上での注意点

コーンスネークを飼育する上で、注意しなければならないことは大きく2つあります。

逆に、この2つさえ注意していれば、コーンスネークの飼育がうまくいくこと間違いなしですよ!

エサやりはしすぎないこと!

コーンスネークを始めとするヘビたちは、非常に”腹持ちの良い”生き物。

その腹持ちの良さは、成体になると”2〜3ヶ月、下手すれば1年ほど”もエサを食べないで生活できるほど!

そもそも、ヘビは非常にエネルギー効率が良い身体をしているため、エサやりも成体になると1週間に1回くらいの頻度でOK。

むしろ、エサを与えすぎてしまうと、消化不良を起こしてしまう可能性もあるので要注意です。

そのため、『幼体は2〜3日に1回程度』、『成体は1〜2週間に1回程度』を目安に、適度なエサやりを意識しましょう。

脱皮不全予防には『霧吹き』が有効!

飼っているヘビが、欠損(体の一部が取れてしまうこと)や最悪の場合、死に至ってしまう原因として、最も起こりうる要因がこの『脱皮不全』という現象。

『脱皮不全』とは、何らかの原因で脱皮が不完全に終わってしまうこと。

脱皮不全が起こると、身体の一部に脱皮殻が付着したままの状態になるため、その部位が壊死を起こしてしまうと、部位の欠損、そのまま死に至ることもあるんです。

脱皮不全を防ぐためには、脱皮を控えているヘビのケージを高い湿度に保ってあげることが大切!

具体的には、ケージ内の湿度を60〜80%ほどに保ち、定期的に霧吹きをしてあげると、脱皮不全の確率をかなり下げることができます。

ちなみに、ヘビの脱皮のサインは『目が白く濁ること』なので、毎日の観察を欠かさずに行うことがとても重要です。

脱皮中、脱皮後も必ず『体調の変化はないか』『脱皮殻が残っていないか』のチェックは欠かさないでくださいね。

まとめ

コーンスネークは、その圧倒的な飼いやすさと可愛らしい見た目から、初心者からベテランまで幅広い層から人気を得ている爬虫類です。

この記事を読んで、皆さんもコーンスネークの人気の秘密が分かったのではないでしょうか。

今後もこのような記事をたくさん投稿していきますので、またチェックしてみて下さい!

それでは、また!

コメント