こんにちは、そーちゃんです。

近年、外来生物による生態系への影響が深刻化するなか、日本では2005年に『外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)』が制定されました。

この法律の中で特に重要なのが、『特定外来生物』と『条件付特定外来生物』という二つの分類です。

どちらも『外来生物による被害を防止するための制度』ですが、実は規制の厳しさや対象となる生物、飼育の可否には、大きな違いがあるんですよね。

ということで、この記事では、『特定外来生物』と『条件付特定外来生物』の特徴と違いについて、初めての方にも分かりやすく、且つ詳しく解説していきます。

この記事を読んで、私たちが直面している『外来種問題』についての知識をしっかりと身につけていきましょう。

1. 外来生物とは?制度の背景を理解しよう

まず、そもそも『外来生物』とは何かを確認しておきましょう。

基本的に『外来生物』とは、”人間の活動によって”海外から持ち込まれた生物のことです。

代表的な例としては、以下のような生物が挙げられます。

| 分類群 | 外来生物の例 | 被害内容 |

|---|---|---|

| 魚類 | オオクチバス(ブラックバス) | 在来魚の捕食・生態系の撹乱 |

| 両生類 | ウシガエル | 在来種の捕食、病原体の拡散 |

| 爬虫類 | ミシシッピアカミミガメ | 在来カメ類や植物への影響 |

| 甲殻類 | アメリカザリガニ | 農業被害、水辺環境の破壊 |

| 植物 | オオキンケイギク | 在来植物との競合 |

これらの外来生物たちは、いずれも『養殖』『観賞用』などといった”人間のエゴ”によって、海外から日本に持ち込まれてきました。

そんな外来生物の中でも、特に被害が大きいものや拡散リスクの高いものを対象に、『特定外来生物』として指定し、法律で取り扱いを制限しているというわけです。

2. 特定外来生物とは?——最も厳しく規制される外来種

そもそも『特定外来生物』とは、”最も厳しく規制されている外来種”のことです

では、具体的に詳しく解説していきます。

● 概要と目的

『特定外来生物(とくていがいらいせいぶつ)』とは、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすおそれがある外来種のうち、環境大臣が指定した”特に環境に悪影響を及ぼしている”生物のことを指します。

『特定外来生物』に指定されると、その生物の”輸入・飼育・譲渡・販売・野外放出などがすべて原則禁止”になります。

日本で『特定外来生物』に指定された生き物の数は、なんと”162種類”となっていることからも、国内の生態系がいかに危険に晒されているかが理解できるでしょう。

● 規制の対象となる行為

| 規制内容 | 具体的な禁止行為 | 例外(許可制) |

|---|---|---|

| 飼育・栽培 | ペットとして飼う、植物を庭で育てる | 研究や展示目的などで環境大臣の許可を得た場合のみ可 |

| 保管・運搬 | 捕獲・飼育中の個体を移動させる | 許可が必要 |

| 販売・譲渡 | 店頭販売、ネット取引 | 原則禁止 |

| 野外放出 | 川や池に逃がす・放流する | 当然禁止(罰則あり) |

『特定外来生物』に指定されている生物には、いくつか厳しい規制が存在しており、上記を破ってしまうと、”懲役や罰金”が科せられることも…

特に、『特定外来生物』の”生きたままの保管・運搬”が禁止されていることは意外にも知られておらず、身近なところでは『ブラックバス』『ウシガエル』などを捕獲した場合でも、”生きたまま持ち帰ること”は禁止されています。

また、『特定外来生物』の『飼育・栽培』『販売・譲渡』『野外放出』なども、当然禁止されており、特に”飼育・栽培の禁止”には十分注意しなければなりません。

● 代表的な特定外来生物

次に、環境省によって『特定外来生物』に指定されている、主な代表例を紹介します。

| 種名(和名) | 概要・生態 | 被害・影響 |

|---|---|---|

| オオクチバス(ブラックバス) | 北米原産の肉食魚。日本各地の湖や河川に定着。 | 在来魚を捕食し、生態系を大きく変えてしまう。 |

| ウシガエル | 北米原産の大型カエル。繁殖力が非常に強い。 | 雑食性で、小魚や昆虫、他のカエルを捕食する。 |

| アライグマ | 北米原産の哺乳類。可愛い外見でペットとして人気化。 | 農業被害や人への感染症の媒介源にもなる。 |

| カミツキガメ | 北米原産の大型カメ。攻撃的な性格を持つ。 | 強い咬合力を持ち、人やペットに危害を加える可能性。 |

ここでは、誰でも一度は耳にしたことのあるような有名な『特定外来生物』を紹介していますが、いずれも”日本の生態系に大きな影響を与えている外来種たち”です。

特に、”ブラックバス”の名で釣り人から親しまれている『オオクチバス』や、日本の池や田んぼにどこでも生息している『ウシガエル』は、棲みついた環境をガラリと変えてしまうほどの影響力を持っているため、注意しなければなりません。

また、日本の家屋や畑に出没することが多い『アライグマ』も、実は『特定外来生物』に指定されており、国内の農業に大きな悪影響を与えています。

このように、一見他人事のように感じる『特定外来生物』ですが、実際はかなり”身近な危機的存在である”ことがわかるでしょう。

●『特定外来生物』についてのまとめ

3. 条件付特定外来生物とは?——現実的な折衷案として登場

続いて、『条件付特定外来生物』について解説していきます。

先ほど紹介しましたが、『条件付特定外来生物』とは『特定外来生物』には、規制の厳しさに差があるので、『外来種問題』について真剣に考えるのであれば、しっかりと押さえておかなければなりません。

● 『条件付特定外来生物』制度が設立された背景は?

2005年に制定された”外来生物法”によって指定された『特定外来生物』は非常に有効な制度でしたが、日本の『外来種問題』の現状から考えると、様々な問題点がありました。

それは、すでに全国的に広く分布・飼育が定着してしまった外来生物たちの扱いです。

具体的にいうと

- ミシシッピアカミミガメ(通称ミドリガメ)

- アメリカザリガニ

この2種は、昭和に日本に持ち込まれて以来、国内で大繁殖をしたり、ペットショップやお祭りなどで長年流通してきたため、現在まで多くの家庭で飼育されています。

これらを突然『特定外来生物』として厳しく規制を行い、飼育や運搬などを全面禁止にすると、『もう飼えないなら捨てよう』という人が増え、かえって野外放流・拡散が進んで”外来種問題が加速するリスク”がありました。

こうした背景から2023年6月、環境省は新たな分類として、『特定外来生物』よりも規制が緩やかな『条件付特定外来生物』を制度化したというわけです。

4. 『条件付特定外来生物』の特徴と内容

それでは、『条件付特定外来生物』について具体的にお話ししてきます。

先ほど解説した『特定外来生物』と比較しながら、それぞれの違いについて知ってきましょう。

● 『条件付特定外来生物』の基本ルール

『条件付特定外来生物』とは、簡単にいうと”一定の条件下でのみ飼育を認める外来種”です。

具体的には以下のような特徴があります。

| 項目 | 条件付特定外来生物 | 特定外来生物 |

|---|---|---|

| 飼育の可否 | すでに飼っている個体は飼育可能(申請不要) | 原則禁止(許可制) |

| 新規飼育 | 不可(新たに購入・飼育はできない) | 不可 |

| 放流・逃がす | 禁止 | 禁止 |

| 販売・譲渡 | 禁止(有償・無償ともに) | 禁止 |

| 許可申請 | 不要(既存飼育に限る) | 必要(研究・展示等) |

| 主な指定種 | ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニ | オオクチバス、アライグマなど |

つまり、『条件付特定外来生物』とは

『今飼っているものは最後まで責任をもって飼うことを前提に飼育を認めるが、逃がす・売る・増やすのは禁止』

というのが、『特定外来生物』との違いであり、主なルールとなっています。

アメリカザリガニもミシシッピアカミミガメも、日本であまりにも増えすぎて定着しすぎてしまったため、厳しい規制よりも『段階的に規制をかけていく方がいい』と判断したわけです。

5. ミシシッピアカミミガメとアメリカザリガニはそんな外来種?

では、『条件付特定外来生物』に指定されている、『アメリカザリガニ』と『ミシシッピアカミミガメ』はそんな生き物で、そういった背景があって日本に定着していったのでしょうか。

● ミシシッピアカミミガメ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原産地 | アメリカ合衆国南部(ミシシッピ川流域) |

| 日本への導入時期 | 1950年代ごろ(一説には戦後すぐの1940年代後半) |

| 導入目的 | ペット・観賞用(特に縁日やペットショップで『ミドリガメ』として販売) |

| 定着の経緯 | 飼育個体の逃亡・放流によって全国に分布拡大 |

| 現在の状況 | ほぼ全国の河川・池・湖沼で繁殖し、在来のニホンスッポンやイシガメとの競合が問題化 |

ミシシッピアカミミガメは、1950年頃に『ペット・観賞用』としてアメリカから日本に持ち込まれて以来、通称『ミドリガメ』として長年ペットとして親しまれてきました。

しかし、飼育されていた個体が”逃亡・放流”によって、なんと日本全国に分布・繁殖するようになってしまい、気がつけば手がつけられない状態に…

実は、ミシシッピアカミミガメは、ベビーの頃は小さくて可愛らしいフォルムをしていますが、成長すると体長30cm近くになるため、飼いきれなくて野外に放してしまう人があとを断ちません。

また、ミシシッピアカミミガメは成長すると大きくなる他に、寿命も30年以上と非常に長命、さらには性格も凶暴なため、日本の河川・池・湖沼などで一度繁殖してしまうと、在来のカメたちの棲家を奪ってしまうなど、日本の生態系に大きな影響を及ぼしてしまうんです。

そんな背景もあり、2023年6月に『条件付特定外来生物』に指定されました。

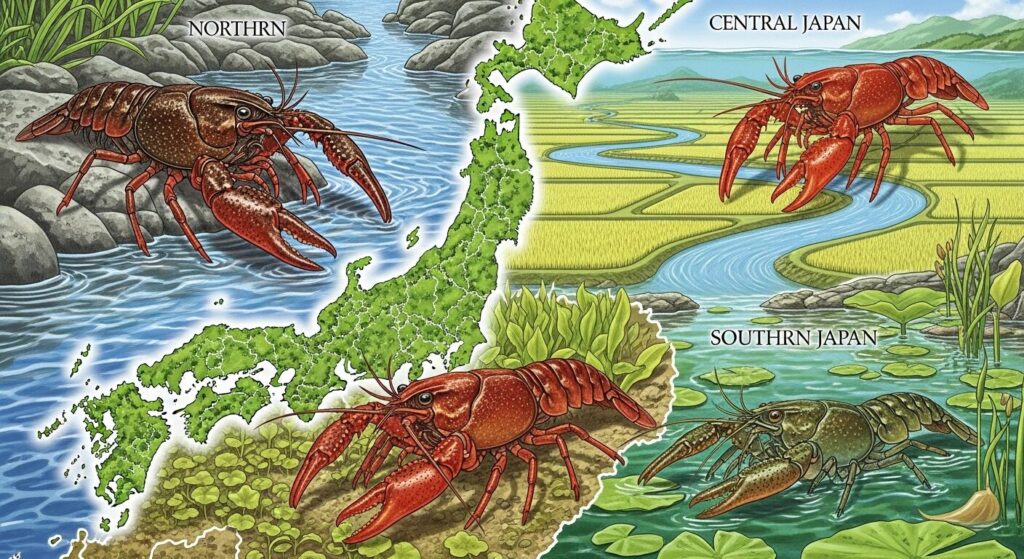

● アメリカザリガニ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原産地 | アメリカ南部(ルイジアナ州など) |

| 日本への導入時期 | 1927年(昭和2年) |

| 導入目的 | 食用カエル(ウシガエル)のエサとして輸入 |

| 導入経路 | 米国ルイジアナ州から神奈川県横浜市経由で静岡県浜松市に持ち込まれた |

| 定着の経緯 | 養殖池からの逃亡や放流で全国に拡散 |

| 現在の状況 | ほぼ全都道府県に定着し、水草食害や在来生物への影響が深刻化 |

アメリカザリガニは、1927年頃に”ウシガエル(現在は特定外来生物に指定)のエサ”としてアメリカから日本に持ち込まれました。

当初は、養殖池などで育てられていた個体が、逃亡・放流によって瞬く間に全国に拡散されてしまい、国内の至る所で”分布・繁殖”が進んだことが、外来種として日本に定着したキッカケです。

アメリカザリガニの危険なところは、何といってもその”繁殖力”の高さで、1匹のメスが数百個の卵を産むともいわれるほど…

彼らの『圧倒的な繁殖力』『体の大きさ』『何でも食べる雑食性』は、外来種として日本の生態系を破壊するのには十分で、現在に至るまで多くの在来種たちの住処を奪っているのが現状です。

また、アメリカザリガニは巣作りの際に穴を掘る習性があるため、水田や用水路の堤防を掘り崩して浸水を引き起こしてしまうなど、農業被害や生態系破壊が全国的に報告されています。

しかし、今やアメリカザリガニはペットとして、あまりにも日本人に親しまれてしまっているため、厳しい規制をかけるのは現実的ではないんですよね…

そんな背景もあり、2023年6月にミシシッピアカミミガメと同じタイミングで『条件付特定外来生物』に指定されています。

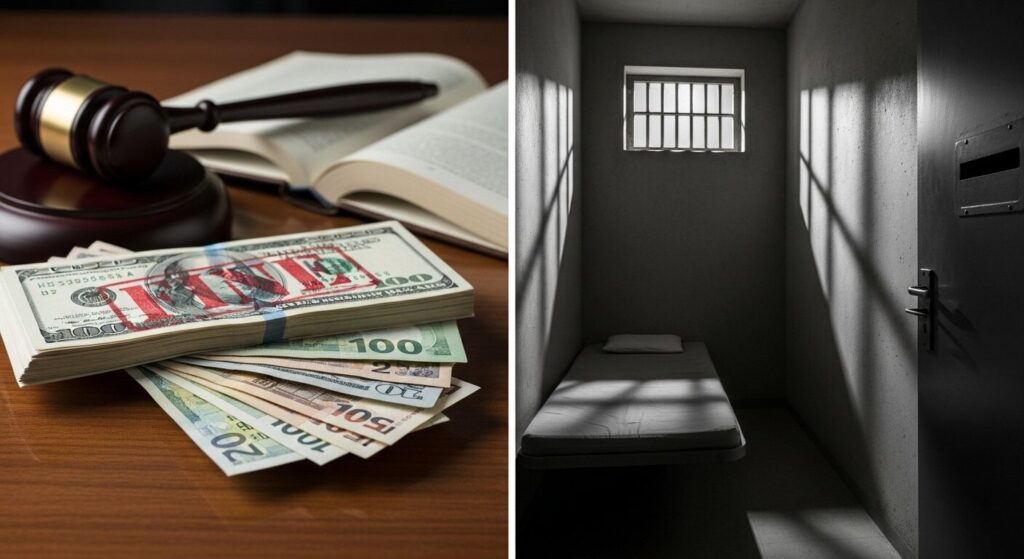

6. 違反した場合の罰則と責任

日本で現在施行されている『外来生物法』では、違反行為に対して厳しい罰則が設けられています。

今回紹介した『特定外来生物』・『条件付特定外来生物』のいずれも、『放流』や『譲渡』などに規制がかかっているため、それらの行為を行うと以下の罰則が適用される可能性があります。

特に、飼育している個体が”逃げ出した”場合でも、『管理が不十分であった』と判断されると責任を問われることがあるため、『飼育容器の破損防止・逃亡防止』は徹底しましょう。

7. 飼育者に求められる責任と心構え

『特定外来生物』は日本の法律上、飼育することはできませんが、『条件付特定外来生物』はルールさえ守れば飼育することが可能です。

しかし、『条件付特定外来生物』を飼っている人は、次の3点を絶対に守るようにしてください。

- 最後まで飼いきる責任を持つこと。

寿命が長くても、環境が変わっても、放すことは絶対にしない。 - 繁殖を防ぐこと。

同居飼育などで繁殖しないように管理する。 - 逃げない飼育環境を整えること。

しっかり蓋をする・水槽の高さを確保するなど、逃亡防止対策を徹底する。

特に『条件付特定外来生物』を飼育する上で意識したいのは、『最後まで飼育し続けて、自然界に放流しない覚悟を持つこと』です。

また、複数匹を同じケージ内で飼育していると、性別によっては繁殖してしまうこともありますが、結果的に『飼いきれなくなってしまう』という事態が発生する恐れがあるため、基本的には1匹ずつ飼育するのが望ましいでしょう。

『条件付特定外来生物』は飼育するのは良いが、絶対に逃しちゃダメ!

8. まとめ|『飼う自由』と『生態系を守る責任』を両立させる制度

『特定外来生物』と『条件付特定外来生物』は、どちらも外来種による被害を防ぐための大切な仕組みです。

環境省は、こうした制度を通じて『日本の生態系を守る術』を模索しています。

そのため、私たち一人一人が責任ある飼育を行い、外来種問題に対する理解を深めることが、日本の生態系を守る第一歩であることを意識していきましょう。

このサイトでは、生き物に関する記事を他にも多数投稿しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください!

コメント